「淡水魚の実力見せたる!」 獲って、伝えて、未来へ繋ぐ

海がない滋賀県において、県民にとって「うみ」のような存在。それは琵琶湖です。

面積(約670㎢)、貯水量(約275億トン)ともに日本一の淡水湖で、山に囲まれた滋賀県の中央に位置するため、山々に降った雨や人々の生活から出る水は大小の河川を通じてすべて琵琶湖へ注いでいます。

(↑)美しく豊饒な琵琶湖。遠くに見えるのは竹生島(ちくぶしま)

(↑)美しく豊饒な琵琶湖。遠くに見えるのは竹生島(ちくぶしま)

さらに琵琶湖は、世界的にも珍しい古代湖です。約400万年前に現在の三重県伊賀市付近にできた湖が、その後の断層運動の影響で形を変えながら移動してきたものであり、現在の位置に定まってから約40万年。すなわち最初の古琵琶湖から考えれば約440万年もの歴史をもつという、極めて貴重な湖なのです。

その悠久の歴史ゆえに、独自の進化をとげた魚や琵琶湖にのみ生き残った魚、すなわち固有種が生まれました。滋賀県に生息する65種の在来魚のうち45種が琵琶湖に、そしてその中で固有種が16種もいるそうです。

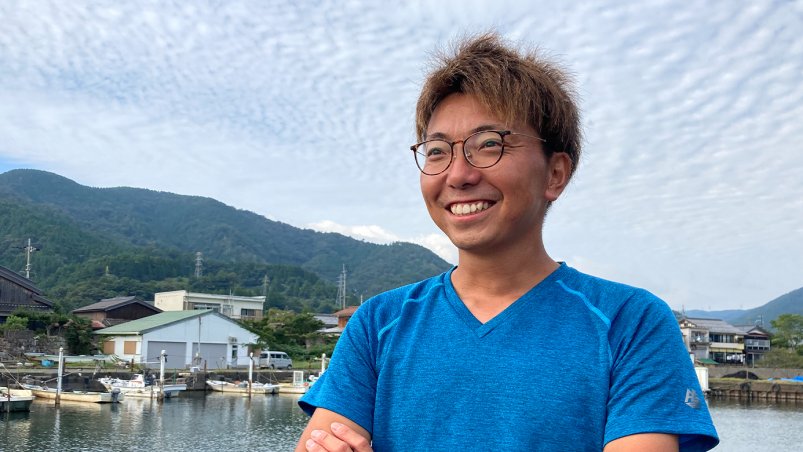

そんな聖なる湖のほとりで育ち、幼い頃から新鮮な湖魚を食べ、まるで家の裏庭のように湖に親しんできた中村さんは、湖魚を扱う漁師。

琵琶湖漁業を牽引する若手の一人で、主にさしあみ漁でフナやアユ、ビワマスなどを獲っています。

中村さんは、工場勤務を経験した後に、祖父の代から続く家業の漁師を20歳で継ぎました。拠点は湖の北西部にある海津漁港です。

「実は最初は仕方なく漁師になりました。でも、いざ漁師と決めたら一生懸命。しばらくは苦労しましたけど、27歳くらいかな、二ゴロブナの網入れ(=魚の通り道に網を仕掛けること)を自分で出来るようになってから俄然楽しくなりました。僕は何事も『楽しい』が動力源なんで、やる気もぐっと上がりましたね」

漁師の醍醐味に目覚めてからは、漁の技術もめきめきと上達。ところが、湖魚を獲る漁師ゆえの悩みにぶち当たります。

ビワマスや二ゴロブナなどの湖魚はとてもデリケートで、漁獲後に鮮度が落ちるスピードが早いため、締め方やタイミングなど多くのことに気を遣わないと本当に美味しく食べることができません。滋賀県内や京都など一部の地域にしか湖魚を食べる文化が無いのはそのため。海の魚に比べると、美味しく食べられる機会が限られ、その真の実力を知る人が少ないのです。

「よく、淡水魚は臭いって言う人がいるでしょう。でも琵琶湖の魚だって、時期や獲る場所に気をつければ、泥抜きしなくても刺身で食べられるんですよ。僕は湖魚の美味しさを知っているだけに、それが伝わっていないこと、誤解されていることがもうず〜っと悔しくて…。だったら僕がその魅力を伝えよう!と考えたんです」

日々漁業に勤しむ傍ら、その魚をより多くの人に食べてもらうため、湖魚食の普及に乗り出した中村さん。

「漁師と一緒に琵琶湖の恵みを食べようプロジェクト」として、子どもや保護者、学校給食に携わる栄養士などに対して琵琶湖の魚の捌き方や美味しい食べ方を教える出前授業を行ったり、消費者と直接繋がるために湖魚のオンラインショップを展開したり、はたまた県内外で「琵琶湖の魚を食べる会」を開催したりと、湖魚PRのためさまざまな活動をしてきました。

さらに、魚の味と鮮度を保つのに最適な締め方とされる「神経締め」を練習して習得するなど、琵琶湖の魚の価値を正しく伝えるためのあらゆる努力を重ねてきました。

その極めつけは、2016年に東京で行われた「第4回Fish−1グランプリ」への出場です。

中村さんは、魚屋の社長や料理人など職種を超えて仲間を巻き込み、滋賀県漁業協同組合連合青年会として「天然ビワマスの親子丼」を出品。ビワマスはサケ科の琵琶湖固有種で、旬の夏にはトロのような上質な脂が乗り濃厚な旨みをもちます。その刺身と醤油漬けの腹子を組み合わせた琵琶湖ならではの親子丼が、「プライドフィッシュ料理コンテスト」の部門で、全国から応募された数々の海の魚をしのいで見事グランプリを獲得しました。

「一緒に楽しんでくれそうな仲間に声をかけて、長年の悔しさをバネに『淡水魚の実力見せたる!一発逆転したろやないか!』と盛り上がって(笑)見事やり遂げました。ビワマスは10月〜11月は禁漁なので、 11月のコンテストで天然ビワマスを出すには冷凍を使うしかない。なので冷凍のタイミング、保管・輸送の方法、解凍や捌くタイミングなど細部にまでめちゃくちゃ気を配りました。当日は1500食分を用意するため、刺身は2秒に1枚切るとか、何枚切ったら包丁を研ぐとか…とにかく最高の状態で出すためにベストを尽くそうと、意地とプライドを賭けた戦いです。淡水魚が1位をとりよった!って、海の漁師は悔しかったかもしれませんけど、僕らにとってはまさに悲願達成で、おっさん揃って嬉し泣き。ビワマスの名前も一気に売れて、とことん頑張った甲斐がありましたね」

琵琶湖は、生態系を保つために「深呼吸している」と言われます。それは、酸素を多く含む表層の水が下層の水と混ざり合う「全層循環」のこと。全層循環とは、冬場の大気の冷え込みによって酸素を多く含む表層の水が冷えて重くなり、下層の温かい水が上がってきて混ざり合う現象のことで、それによって湖底に酸素が供給されるため、水産資源の維持に無くてはならない自然のサイクルです。

ところがこの“深呼吸”が、温暖化の影響で一昨年(2019年)頃からうまく起こらなくなりました。

「水が入れ替わらないことで底の方の酸素濃度が下がってしまい、まずエビやプランクトンがダメージを受けました。その影響がどんどん上のほうにも広がってきて、最近では漁をしていても魚の減少を実感します」

幸い2021年2月、琵琶湖の全層循環が3年ぶりに確認されたと滋賀県知事が定例会見で発表し、関係者はホッと胸をなで下ろしたところ。しかし、温暖化が及ぼしうる悪影響は依然としてあります。

中村さんは、水産資源の枯渇についての危機感から、特定の魚種の乱獲につながらないよう未利用魚の価値を上げる取り組みも行っています。例えば、滋賀の方言で「マジカ」と呼ばれる淡水魚、ニゴイ。2019年、地元のココ壱番屋(カレーのチェーン店)と協力して、ニゴイを使った「マジカフライカレー」を誕生させて県内4店舗限定で販売したこともありました。

「琵琶湖は海の縮図だし、当然海とも繋がっている。僕たちが琵琶湖や湖魚を大切にすることは、未来の海を守ることです。これからも、資源の維持に配慮しながら漁業を営む一方で、湖魚食を広め、同時に環境意識を高めるための発信もしていきたい。新型コロナの問題が落ち着いたら、湖岸清掃と魚のふるまいをセットにしたイベントを開催します。大人も子どもも一緒に湖のごみ問題を共有して、それから魚を美味しく食べる。これを滋賀の各地でやる。湖南(県の南部)は京都や大阪のベッドタウンなので琵琶湖の食文化になじみが薄い人も多いんですが、そういう地域でも是非やりたい。だって、本当に美味しいんですから!」

(↑)海津漁港にある中村さんの漁船。3月初旬、早朝の琵琶湖

(↑)海津漁港にある中村さんの漁船。3月初旬、早朝の琵琶湖

滋賀の宝、日本の宝、琵琶湖。

その生態系や食文化、そして漁師という幸せな生業を末永く繋いでいくことが中村さんの夢であり、心に描くビジョンは「ひ孫が仲間と肩を組んでバリバリ漁業をやっていられる漁場」。

「今を生きるのに必死だけれど、ずっと先のことまで考えてレールを敷きたい。日本中に美味しい魚介類がありますが、僕たちの琵琶湖の魚だってめっちゃウマイ!って叫びながら、ファンを増やし、後継者も増やし、引き継いでいきたいです」

『楽しく・熱く』がモットーの若き漁師の心意気が、琵琶湖の恵みを多くの人へ、そして次の世代へもしっかりと届けます!